“ESOK HARINYA KEMARIN” POLITI(sa)SI REVOLOESI GELORA BUNG KARNO

Seni budaya pantun dalam tradisi sastra sebuah masyarakat majemuk seperti di Indonesia tetap berkelanjutan sampai masa kini. Dalam tradisi sastra lisan Jawa seperti tembang, kidung, pantun, dll. penggunaan kata “ingsun” (“saya,” pelantun kidung) dan “sira” (“engkau,” pendengar) bukanlah berdasar pembedaan antara “hitam-putih” (saya - engkau) begitu saja. Karena pada saat yang sama - misal diatas pentas, panggung publik - si pihak sira ketika menyimak tembang itu sekaligus memahami dirinya sebagai “ingsun.” Ada pengandaian atau keterbayangan tentang peran “orang ketiga,” entah apapun juga nama atau istilah sejenis lainnya seperti: “hati nurani,” “suara hati,” “jati-diri,” dll - yang menghadirkan suatu keterbayangan sosok ambang (liminal).

Menarik untuk memperhatikan dan memahami dengan cerdas dan jeli mengapa dan bagaimana (politik) berbahasa dan sastra tradisional dimanfaatkan di panggung atau pentas publik Indonesia masa kini. Pada puncak peringatan Bulan Bung Karno di Gelora Bung Karno (selanjutnya GBK). Pada hari Sabtu, 24 Juni 2023, budayawan Butet Kertaredjasa membacakan sebuah pantun. Isi pantun berberkaitan dengan dunia politik di tanah air masa kini yang sedang heboh membahas sosok para calon presiden untuk Pemilu 2024.

Perlu dipahami bahwa seorang seniman pemantun - juga berlaku untuk seorang penari - tak bernasib sama seperti seorang pelukis dengan hasil lukisannya. Sebuah lukisan dapat hadir “dilepas atau dipisahkan” dari seniman pelukisnya! (The New York Times, July 7, 2023). Banyak orang di negara bangsa Indonesia ini juga tahu dan kenal Butet adalah salah satu anak kandung “pewaris” darah seniman dari almarhum Bagong Kussudiarjo. Sebagai ahli seni tari, Bagong sempat belajar (1957-1958) ke Amerika Serikat, di Connecticut College School of The Dance dan Studio Martha Graham. Hidup dan kerja pak Bagong sangat dekat dengan kegiatan seni-budaya pertunjukan dalam masyarakat Indonesia. Pak Bagong juga dikenal sebagai pelindung grup Ketoprak Mataram Sapta Mandala.

(Sumber: www.fajar.co.id)

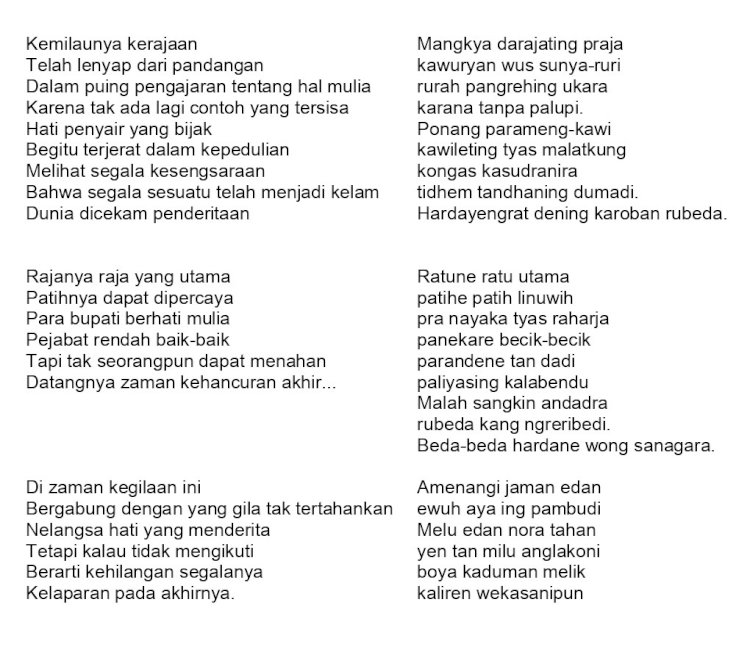

Berikut kata-kata dari pantun yang disuarakan Butet di GBK dalam rangka perayaan Bulan Bung Karno 2023.

Di sini semangat meneruskan,

di sana maunya perubahan.

Oh begitulah sebuah persaingan.

Di sini nyebutnya banjir,

di sana nyebutnya air yang markir.

Ya, begitulah kalau otaknya pandir.

Pepes ikan dengan sambel terong,

semakin nikmat tambah daging empal.

Orangnya diteropong KPK karena nyolong,

eh lha, kok koar-koar mau dijegal.

Jagoan Pak Jokowi rambutnya putih,

gigih bekerja sampai jungkir balik.

Hati seluruh rakyat Indonesia pasti akan sedih

jika kelak ada presiden hobinya kok menculik.

Cucu komodo mengkeret jadi kadal,

tak lezat digulai biarpun pakai santan.

Kalau pemimpin modalnya cuman transaksional,

dijamin bukan tauladan kelas negarawan.

Masuk akal jika sastra pantun tersebut di atas rawan dan rapuh ditanggapi dengan rasa berkat atau laknat oleh sejumlah kalangan yang ikut mendengar lewat berbagai bentuk sarana teknologi informasi dan komunikasi modern; termasuk media sosial. Maka, mungkin baik untuk menjadipertanyaan para pembaca budiman, si/apa-kah yang hadir di GBK pada 24 Juni 2023 untuk ikut “Rapat Raksasa” merayakan Bulan Bung Karno 2023 - tepat saat dan tempat di GBK, kawasan Senayan, Jakarta. Hadirin pendukung dan para tetamu PDIP di GBK saat itu, nampaknya bukan dari kelas masyarakat rakyat kecil belaka. Mungkin, sebagian besar dari hadirin yang boleh digolongkan dari kalangan terpelajar yang secara umum disebut kalangan “Kelas Menengah.”

Para pengisi acara dalam acara Bulan Bung Karno di GBK pada hari termaksud tidak perlu diragukan lagi berbicara atau bersuara, atau berkata-kata atas nama nasionalisme sebagaimana dan seturut yang diperjuangkan - berkelanjutan(!) - oleh Bung Karno. Bagi Presiden pertama RI, memperkenalkan dan mengangkrabkan nasionalisme bagi masyarakat Indonesia yang menghayati pluralisme - dan bahkan sikretisme - paham-paham kelas sosial, agama dan rasial atau kesukuan bukanlah sekedar di ranah ilmu pengetahuan atau rasional. Bahkan sampai Pemilu tahun 1955, Bung Karno dengan gaya bahasa Indonesia - dulu bahasa Melayu - banyak memanfaatkan tradisi kebudayaan lokal untuk memompa kesadaran nasionalisme. Bagi Bung Karno, nasionalisme bukan berarti lahan nasional yang memiliki dan menguasai kawasan Sabang - Merauke dengan kekayaan sumber daya alam dan manusianya yang tersedia.

Nampaknya, puisi Butet di GBK, perlu didengar berdasar konteks kebangsaan - nasionalisme - yaitu keterbayangkannya komunitas-komunitas semua bersaudara dari “Sabang sampai Merauke” termaksud. Nasionalisme adalah sebuah aksi, gerakan, tindak lanjut yang menggelorakan hadirin! Pantun Butet di GBK juga tidak terlalu jauh dari keunggulan tradisi mendengar, lewat telinga - lebih-lebih tahun 1940/1950an lewat media komunikasi radio(!) yang dikonsumsi sebagian sangat besar rakyat masa itu. Perayaan pentas panggung “sastra lisan” seperti beberapa kali berlangsung di GBK adalah dengan harapan dan keterbayangkannya sosok seorang pemimpin yang dinamakan Penyambung Lidah Rakyat.

Sementara, sebenarnya ada juga tradisi teater kerakyatan - sejenis ketoprak - yang mulai populer sekitar awal abad ke20 di berbagai daerah Indoesia. Misal, Komedi Bangsawan di daerah Riau, Dul Muluk di Sumatera Selatan, Ludruk di Jawa Timur, dll. Pengalaman berbahasa yang abai dengan politik kromonisasi bahasa nasional Indonesia - Saya Sasaki Shiraisi menamakan “bahasa kosong” demi tujuan “Asal Bapak Senang.” Sebuah “bahasa kosong” yang dijaga oleh “anak buah” milik penguasa rejim militer Suharto. Bahkan dengan satir Saya Sasaki Shiraishi (1997& 2001) mengatakan, “bahasa kosong seperti itu yang membutuhkan Bapak,” bukan sebaliknya. Pantun Butet di GBKmenyediakan pilihan tepat menohok terhadap sekedar bergaya bahasa (retorika) yang suka dimanfaatkan secara sepihak oleh berbagai kontestan parpol demi Pilpres 2024. Tambah lagi, bahasa pantun tersebut persis seperti yang pernah dikaji oleh Mrazek (2006) mengenai bahasa sebagai aspal. Artinya, meski terasa pedas dan keras, tapi bahasa itu mampu melancarkan apa yang dipandang mendesak untuk disuarakan.

(Sumber: www.library.usd.ac.id)

Sejalan dengan gaya berbahasa seperti itu, Ben Anderson (2000) pernah memberikan pembandingan dengan menyatakan bahwa dalam tradisi sastra Jawa modern sejumlah pujangga (penyair istana) agung, seperti R. Ng. Ronggawarsita dengan jeli menuliskan tembang-tembang yang memuat kewaspadaan dalam menjalani kehidupan. Melalui tembang Serat Kalatidha (Puisi Saat Kelam), Ranggawarsita memberi peringatan tajam dan mendalam tentang krisis kehidupan masyarakat pada masa itu.

Memahami tradisi sastra puisi tembang yang juga diakrabi masyarakat plural di Indonesia, tidak mengherankan kalau Butet memanfaatkan sastra dari tradisi lisan tersebut dalam mementaskan sebuah pantun demi merayakan Bulan Bung Karno yang diusung PDIP.

Berdasar tradisi pentas sastra - demi kejelian dan kewaspadaan hidup bermasyarakat seperti itu - Ben Anderson (1936-2015) juga menunjukkan bahwa “orang-orang yang bisa membaca dan menulis pada masa tertentu tidak hanya berpendidikan lebih baik; mereka merupakan orang-orang terdidik di dalam suatu masyarakat yang terdiri dari orang-orang yang tak terdidik.” Perlu kekuatan moral, etika dan tindakan para pemimpin, khususnya kalau dianggap sebagai kalangan terpelajar. Lebih dari itu, “kekuatan tidak diperoleh dari kemampuan mereka menyebarkan konsep-konsep baru melalui masyarakat, tetapi dari kemampuan mereka untuk menembus dan melestarikan pengetahuan lama dan rahasia.” Jadi, apa yang ditulis dan dibaca, entah dalam bentuk pantun atau puisi di atas, sesungguhnya tidak berintensi untuk menjadi cermin yang rawan membuat kebanyakan orang menatapnya menjadi rikuh, dan abai untuk ber-lingua franca (Siegel, 2009). Dengan kata lain, pantun atau puisi itu menjadi panggung - sebenarnya - untuk membuat dan memampukan para pendengar sira) untuk tidak mudah melupa pada tradisi ketika menghadapi dan menanggung kenyataan pluralitas masyarakat.

Pluralitas yang di sisi lain, tentu saja, mengandung beragam ikatan primodial dengan kelas SARa. Tidak mudah melupa dengan lingua franca (baca: Berbahasa Indonesia), nampaknya, memampu kita bertindak seperti Bung Karno yang pernah bertindak sebagai “penyambung lidah rakyat.” Maka nasionalisme yang di tampilkan di GBK, semestinya, demi nasionalisme yang melibatkan aksi, gerak dan tindakan, dan perlu bikin kapok pihak-pihak yang sekedar mendaur-ulang politik identitas berdasar ikatan primordial.

Sebagaimana berlangsung dalam pentas seni sastra lisan di depan hadirin GBK, Butet mementaskan sebuah lakon ketoprak, menjadi (seakan) sebagai penyambung lidah rakyat; yang tak takut ikut mengatakan bahwa “saya/rakyat di GBK” tahu apa yang kalian (rejim penguasa) tidak tahu.”

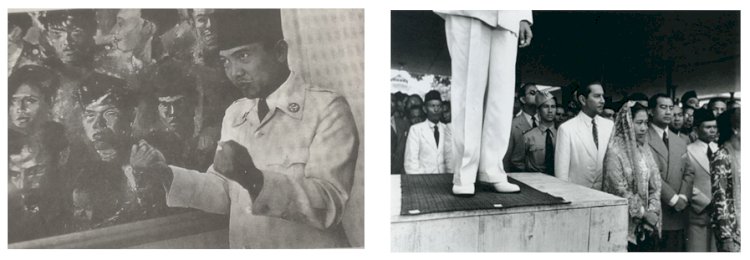

Fotografer: Henri Cartier-Bresson

(Sumber: www.redaksiindonesia.com dan www.asia-pacific-photography.com)

Namun kenyataannya - sekali lagi perlu merujuk Ben (2001) - bahwa Bung Karno yang dikenal orang di masa kini bukannya yang dari tahun 1920-an, 1930-an, atau 1940-an. Masa ketika dia masih muda, penuh dinamika, dan berani ngambil risiko. Tapi justru malahan dalam bagian akhir tahun-tahun 1950-an yang dikenal sebagai masa Demokrasi Terpimpin di mana beliau sudah tua, sudah kehabisan ide baru dan makin kentara sifat priyayi otoriternya yang lebih banyak dipuja-puji dan disanjung-sanjung.

Itulah mengapa Bung Karno yang dulu selalu muncul di media massa internasional, seperti dalam peristiwa PRRI-Permesta, Pertemuan Asia-Afrika di Bandung, poros Pyongyang-Beijing-Hanoi-Jakarta, kini rawan dan rapuh ditafsir hanya sebagai souvenir yang khas untuk dijadikan kenang-kenangan pemanis ruangan. Dengan kata lain, Bung karno yang pada tahun 1927 hingga 1967 dikenal sebagai politikus dengan bakat pidatonya yang tanpa tanding dan bervisi inklusif, setelah lebih dari 120 tahun berlalu, tidak lebih dari sekadar dijadikan sosok keramat yang (seakan-akan) amat bertuah.

Padahal, sebagaimana dicatat oleh Mrazek (2001), ketika tidak lagi mampu bersemangat pemoeda, Bung Karno juga ikut-ikutan menjadi pesolek (dandy). Itu artinya, Bung Karno tetap menjadi generasi politisi profesional pribumi yang secara konsisten dan lengkap berpakaian ala Barat di muka umum, namun dapat membuat kontras antara sini, kami, dengan sana, mereka. Garis pemisah yang begitu tajam itu ditunjukkan dengan menetapkan pici, topi beledu hitam yang merupakan ciri khas pejuang revolusi kemerdekaan, sebagai simbol nasionalisme. Tidak mengherankan jika konsep atau gagasan yang baru dan radikal seperti ini segera dibungkam dengan menangkap dan membuang Bung Karno pada tahun 1933 hingga akhir zaman kolonial.

Kemacetan gerakan merdeka kaum pemoeda revoloesioner - ternyata - memudahkan munculnya perjuangan gaya mimikri - “pemirip-miripan” seperti hewan bunglon - yang mengenaskan, rapuh dan rawan untuk diawetkan hingga saat ini dengan beragam penampilan elit politik dan/atau budayawan yang seakan-akan revolusioner seperti Bung Karno. Padahal, gaya perilaku membunglon tersebut karena mereka “takut telanjang” sebagaimana kalau mengikuti paham “Barat” pada masa itu. Tidak seperti pemuda-pemudi yang direkam dan dilukis oleh Soedjojono - dan digambarkan oleh Ben Anderson (2018) - saat mana ketika masa 42 bulan dalam masa pendudukan rejim militer Jepang, mereka berambut panjang dan setengah telanjang, namun rela mengorbankan nyawanya di sebagian besar pertempuran.

Mereka itulah - pemoeda berambut panjang, tanpa baju, dll. - yang saat ini adalah termasuk sebagai orang-orang langka yang merupakan bagian dari yang dibuang dari pikiran. Langkanya orang-orang yang seperti itu merupakan cermin dari pengabaian, bahkan pembuangan, pendapat atas, misalnya, kematian sekitar ratusan ribu dan mungkin hampir satu juta orang selama tahun 1965-1966. Termasuk beberapa tokoh nasional seperti misalnya, Amir Syafruddin Harahap (Perdana Menteri RI pertama) dan Bung Karno (Presiden RI pertama), yang satu demi satu, disingkirkan dari panggung Penyambung Lidah Rakyat dengan berbagai alasan dan pertimbangan; termasuk perkembangan jasa dan peralatan komunikasi global.

Pentas Butet di GBK sepantasnya tidak perlu dianggap sebagai sekedar retorika berbahasa. Tembang Kalatidha dan pantun GBK bukan dimaksudkan sekedar sebuah rektorika; tetapi justru berdasar pada kuasa di balik sebuah bahasa; misal, pantun, umpama dan umpasa, dll. yang sejenis (Simon During, 1993). Kata-kata dalam pantun seperti dilantunkan Butet di GBK tidak kekurangan hal acuan atau rujukan tertentu; mengingat rujukan atau acuan apapun tidak pernah tercapai, berkelanjutan (the magic of language depends not on lack of reference but on references never being reached. James T. Siegel, 2011). Mungkin, bukan sebuah “kebetulan.” Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pernah menerima sebuah lukisan Soekarno dari Butet Kartaredjasa. Pada bagian ataslukisan ditulis sebuah kalimat “Warisilah Apinya, Jangan Abunya” (Sumber: https. rm.id - Sabtu, 29 Oktober 2022).

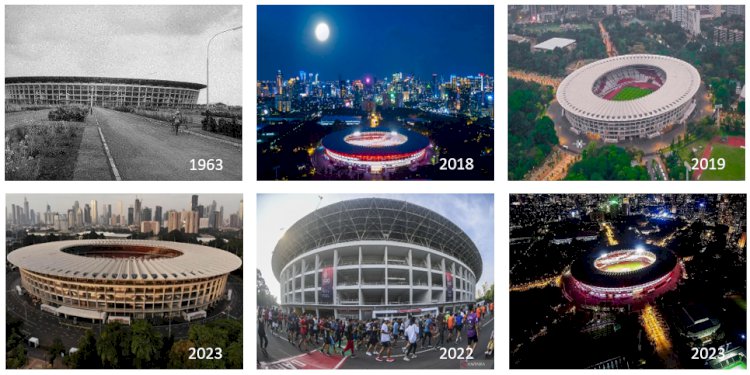

Gelora Bung Karno, nampaknya, menjadi tempat dan saat tepat yang begitu effektif dan operatif untuk menghasilkan komunitas-komunitas ambang kerakyatan demi negara bangsa Indonesia. Hanya dua minggu (6 Mei 2023) sesudah secara resmi dia dipilih dan diperkenalkan secara publik - bertepatan dengan Hari Kartini, 21 April 2023 - sebagai capres PDIP untuk Pemilu 2024, Ganjar Pranowo mengunjungi rumah kelahiran Bung Karno di Surabaya. Wartawan melaporkan bahwa Ganjar mengajak untuk mewarisi teladan Bung Karno: "Seperti kata Bung Karno, ayo kita warisi apinya, jangan abunya...... Kita harus warisi api perjuangan Bung Karno untuk meneruskan kebaikan, untuk terus menghadirkan kerja kerakyatan yang konsisten dan tulus yang bisa membantu seluruh masyarakat Indonesia,”

(https://www.detik.com/jatim/berita/d-6707503)

(Sumber: www.beritasatu.com)

(Sumber: www.detik.com)

b a h a n b a c a a n

Anderson, Benedict

2000 Kuasa-Kata. Jelajah Budaya-budaya Politi di Indonesia. Yogyakarta:MataBangsa.

2018 Revoloesi Pemoeda. Pendudukan Jepang dan Perlawanan di Jawa 1944-1946.

Tangerang: Marjin Kiri.

Basis, Redaksi

2001 “Wawancara Ben Anderson: Mega Tidak Sehebat Bung Karno,” Basis, No. 03-04,

Tahun ke-50, Maret-April.

During, Simon

1993 “Postmodernism of Post-Colonialism Today,” in Postmodernism. A Reader. New

York: Columbia University Press

Mrazek, Rudolf

2006 Engineers of Happy Land. Perkembangan Teknologi dan Nasionalisme di Sebuah

Koloni. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Siegel, James T.

2011 "Tout Autre est Tout Autre." dalam Critical Studies 35.

2009 “Berbahasa” dalam Henri Chambert-Loir, Sadur. Sejarah Terjemahan di Indonesia

dan Malaysia. Jakarta: KPG, Ecole Francaise d’Extreme-Orient, Forum Jakarta

Paris, Pusat Bahasa Universitas Padjajaran.

Shayer, Gabe Stone

2023 “The American Ballet Theater Does Not See Me as I See Myself,”

The New York Times, July 7, 2023

Shiraishi, Saya Sasaki.

2001 Pahlawan-pahlawan Belia. Keluarga Indonesia dalam Politik. Jakarta: KPG &

Nalar. Naskah asli Young Heroes. The Indonesian Family in Politics. Ithaca NY:

Cornell Univ. Press, 1997

c a t a t a n a k h i r:

Pembangunan GBK, dimulai 8 Februari 1960, dan ketika selesai pada 21 Juli 1962, segera dimanfaatkan tuan rumah Indonesia untuk Asian Games. GBK didanai dengan kredit lunak dari Rusia (sebesar 12,5 juta dolar AS). Konstruksi berbentuk cincin memberi GBK tentang keterbayangan sebuah keagungan. Tahun 1968/1969, GBK sempat diganti nama dengan "Stadion Utama Gelora Senayan" demi "de-Soekarnoisasi" oleh rejim Soeharto. Sejak 17 Januari 2001, Presiden Abdurrahman Wahid mengembalikan nama GBK.