YANG (belum) HILANG d(ar)i HARI PERAYAAN 10 NOVEMBER

Anicetus Windarto

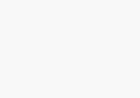

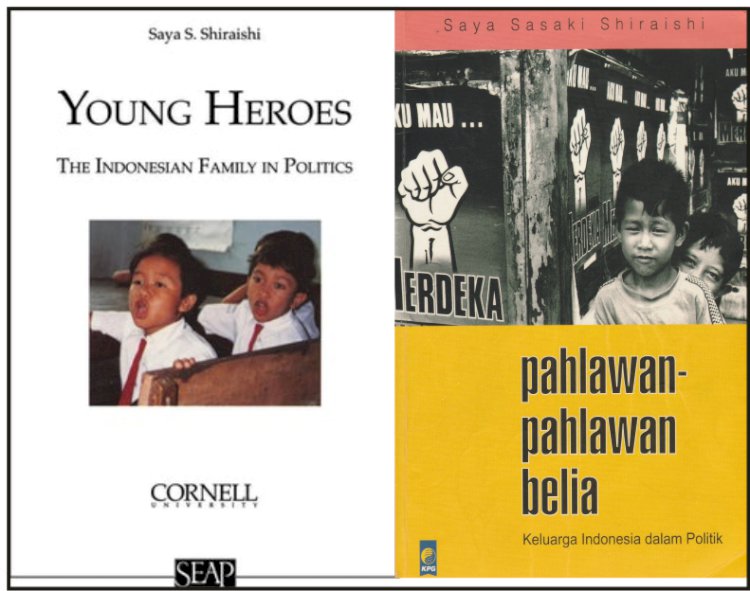

Dalam buku Pahlawan-pahlawan Belia. Keluarga Indonesia dalam Politik (KPG, 2001), ada “Pengantar Edisi Indonesia”, Saya Sasaki Shiraishi menyatakan: “Tujuan penelitian saya di Indonesia pada 1989 adalah mencari kemungkinan untuk menerobos, dan akhirnya menyingkap, masyarakat Orde Baru yang saat itu amat tertekan” (hlm. vii). Masa kini, 21 tahun sesudah Suharto, penguasa rejim Orde Baru, dan “Bapak” dari “dinasti” Cendana yang ditumbangkan dalam Reformasi Mei 1998, masih berlakukah tujuan buku Shiraishi yang aslinya berjudul Young Heroes : The Indonesian Family in Politics (1997).

Pernyataan yang menarik untuk diuji dengan melihat pada jejak langkah keterbayangan komunitas nasionalisme - national imagined communities - di Indonesia sampai masa kini. Buku-buku pelajaran dan sejarah nasional yang dimanfaatkan dalam penelitian Shiraishi menunjukkan bahwa perumusan identitas Indonesia sebagai bangsa yang besar selama 100 tahun terakhir. Sesungguhnya selama 30 tahun lebih (1965-1998) keluarga Indonesia diarahkan oleh petunjuk “Bapak” yang ternyata antirevolusioner.

Gagasan yang secara konstan direproduksi sebagai jaringan semu, khususnya dalam skenario nasional Orde Baru, telah mengubah dan menciptakan masyarakat baru sebagaimana dibaca dan dinyatakan dengan jeli oleh Shiraishi. Jejak Langkah yang direkam dan dipaparkan Shiraishi berkonteks Jakarta, ibukota RI - yang cepat atau lambat- akan dipindahkan (!) ke Kalimantan Timur.

Mungkin baik dan berguna untuk membandingkan Jakarta dalam 21 tahun terakhir ini dengan jejak langkah Jogja yang pernah juga menjadi ibukota RI dalam perjuangan kemerdekaan revolusioner 1945-1949. Peristiwa Reformasi Mei 1998 di Jogja, yang kemudian berkat jasa medsos menjadi undangan yang begitu sublim (KBBI : menampakkan keindahan dalam bentuknya yang tertinggi; amat indah; mulia; utama) dan berkat teknologi - tagar medsos - menjadi “#Gejayan Memanggil”.

Pertanyaannya sekarang, apakah undangan itu juga masih merupakan penerobosan atau juga penyingkapan seperti yang dikatakan Saya Shiraishi untuk menyingkirkan “rasa tertekan” warisan orde baru. Baik untuk diketahui, sekalipun Saya Shiraishi- peneliti berkebangsaan Jepang, dan penulis tesis S3 di Universitas Cornell.

Ben Anderson (BenA) dengan jeli menunjukkan bahwa berbahasalah - dengan “kuasa kata” yang dipersyaratkan - yang akan menghasilkan nasionalisme dan para pahlawan (baca: pejuang)-nya sampai masa kini. Maka menjadi saat dan tempat tepat pada peringatan “Hari Pahlawan 10 November” tahun 2019 inipun untuk mengkaji ulang mengapa dan bagaimana peran dan jasa para pemuda dan rakyat pejuang dalam pengalaman kepahlawanan atau kejuangan mereka.

Apa yang terjadi di pertengahan bulan Mei 1998 di Jogja, jelas bukan sebuah pertempuran0 besar-besaran antara kawan dengan lawan. Meskipun, pihak pemegang kekuasaan - Rejim Orde Baru - sejak tiga puluh tahun lebih sebelumnya suka menebar ketakutan akan bahaya luar; demi semakin kuatnya cengkeraman “Bapak” atas kehidupan semua orang yang dianggap masih anak-anak dalam keluarga (Pahlawan-pahlawan Belia, hlm. 47). Reformasi Mei 1998, dalam arti tertentu, adalah tetap lestarinya para pejuang muda yang memilih demokratisasi berbahasa berdasar kuasa kata - dalam berbagai poster, spanduk, banner, dll.- yang ditulis mereka.

Dalam peringatan lebih dari dua dekade sesudahnya (1998-2019), dalam wujud demo undangan bertagar “#Gejayan Memanggil”, ada beberapa bukti dan pengalaman bahwa masa lalu kekuasaan “bahasa yang memerlukan Bapak” atawa “bahasa kosong” (Pahlawan-pahlawan Belia, hlm. 148) sudah lewat, atau kelewatan otoriternya, tidak ada daya kuasa kata lagi. Para pejuang muda masa kini tetap perlu semakin waspada dan jeli untuk bergerak ketika tidak ikut-ikutan ingat untuk melupa apa yang pernah dilakukan pada 10 November di/dari Surabaya 74 tahun silam.