DIRGAHAYU HUT KEMERDEKAAN RI KE-79

Kompas terbitan Jakarta dengan ratusan ribu atau bahkan jutaan pembaca dengan slogan “Amanat Hati Nurani Rakyat”, pada tanggal 16 Agustus dengan cerdas dan jeli mengatakan sebagaimana dalam ilustrasi di atas.

Sementara waktu itu pada tanggal-tanggal awal Agustus, Jokowi dengan “telanjang kata” berpidato: “M A A F”

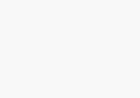

Sudah seperempat abad lebih peristiwa hura-hara Mei 1998 yang sering dinamai/kan Reformasi Mei 1998 berlalu. Tetap saja masih ada sejenis “pasukan siluman” yang beroperasi mengontrol peredaran media cetak komunikasi modern. Saat Tim LSR (Lembaga Studi Realino) mencari majalah Tempo terbaru bertema “Nawadosa Jokowi” (Tempo, 4 Agustus 2024) belum lama ini (Sabtu, 3 Agustus 2024), tidak ada lagi persediaan di sebuah agen koran/majalah di kota Solo. “Sudah habis,” ujar penjaga agen, “Dan di tempat lain juga sama saja.”

Kesulitan serupa juga dirasakan di Jogja. Di tempat penjual buku yang cukup besar, edisi dari majalah termaksud tidak ada di rak. Penjaga toko mengatakan "belum datang". Padahal saat itu sudah lebih dari satu minggu sejak terbitnya edisi tersebut. Demikian kisah singkat yang tidak mengejutkan, karena memang tidak sulit untuk dibuktikan.

Ludesnya majalah Tempo seperti di atas pernah terjadi lebih dari 10 tahun yang lalu saat majalah dwimingguan itu terbit dengan tema “Pengakuan Algojo 1965” (Tempo, 1 Oktober 2012) atau “Rekening Gendut Perwira Polisi” (Tempo, 29 Juni 2010). Entah dengan maksud apa, penjual Tempo itu mengatakan “Cuma ada yang edisi bahasa Inggris,” sahut penjaga agen yang sama dengan di atas. “Harganya sama saja kok.”

Tentu kasus seperti di atas tidak perlu dibahas, apalagi diperkarakan. Cukup diketahui saja bahwa ada yang berkepentingan dengan apa yang telah ditulis dan disebarluaskan melalui majalah yang pernah dibredel pada 21 Juni 1994. Dengan kata lain, majalah dengan slogan “Enak dibaca dan Perlu” itu dianggap telah “berdosa” ketika dalam memberitakan sesuatu informasi mempergunakan bahasa yang sarat dengan keterusterangan. Sementara, sebaliknya, pihak yang sedang berkuasa di Indonesia saat ini mirip cara berbahasa rejim Orde Baru yaitu memang mempergunakan bahasa keterus-terangan, tetapi dengan pengabaian pada konsekuensi-konsekuensinya. Ini dikatakan Siegel (2001) ketika membedakan dengan Bung Karno yang dikenal sebagai Penyambung Lidah Rakyat (PELIRA). Bahasa Rezim Orde Baru seperti itu juga dinamakan bahasa kosong (Sasaki Shiraishi, 2001). Sementara pemimpin Nazi Hitler, bahasa kediktatoran yang penuh dengan kebohongan.

Podcast “Bocor Alus Politik” (BAP) menggunakan yang sebaliknya dari “bahasa kosong”. Hal seperti ini yang sempat membuat sejumlah pihak yang masih berkuasa kebakaran jenggot. Memang bahasa para “Bapak” Orde Baru yang dinamakan bahasa kosong itu, tampak masih awet-kekar hingga kini, terutama saat pergantian kekuasaan sesudah Pemilu 2024 ini. Salah satunya dalam pernyataan “minta maaf” dari Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) belum lama ini dalam acara Zikir dan Doa Kebangsaan 79 Tahun Indonesia Merdeka di halaman Istana Merdeka (Kompas.id, 1 Agustus 2024). Pernyataan yang terkesan begitu retoris itu memang membutuhkan sosok Bapak. Sosok yang dalam politik di Indonesia diabadikan dalam diri yang “tahu segala” dan “bilang, begitulah!” Meski menarik untuk dicatat bahwa salah satu koran lokal tertua dari Jogja, yakni Kedaulatan Rakyat, yang tidak takut tampil steril dari pemberitaan tentang “Permintaan Maaf Jokowi” itu.

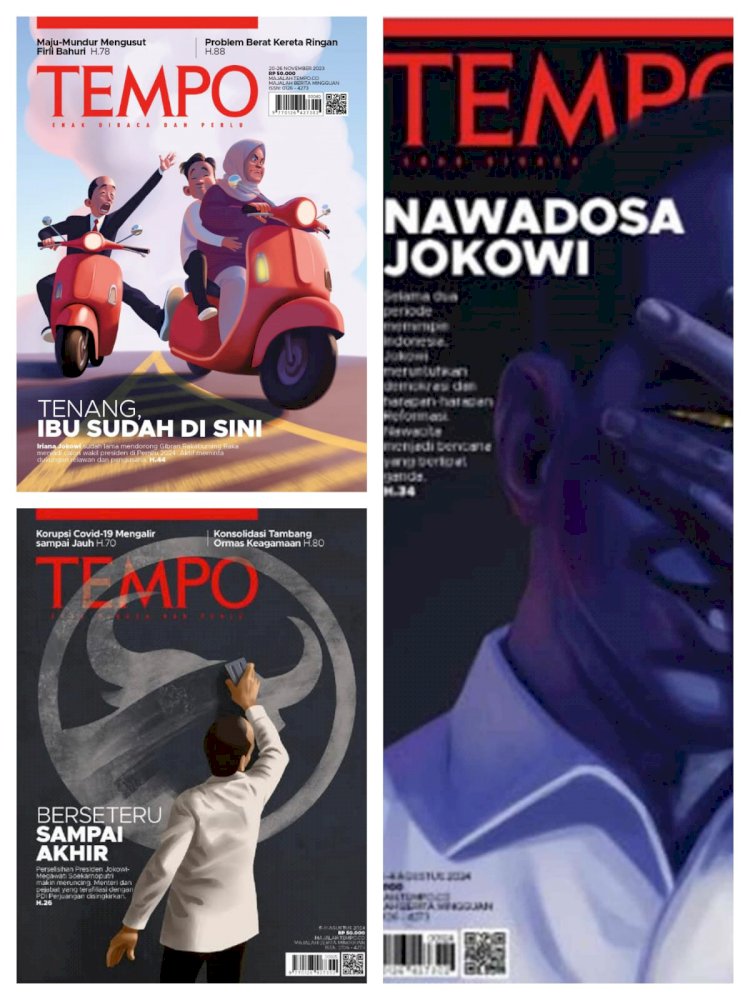

Dari Pinokio Jawa oleh Sukidi (Tempo, 11 Agustus 2024)

Maka, masuk akal jika sejumlah pihak menyangsikan dan mempertanyakan apa yang dinyatakan Jokowi dengan permintaan maaf itu. Alasan receh memanfaatkan bahasa ibu, bahasa Jawa, bahwa yang “tidak pro” Jokowi akan kena tuduhan sebagai pihak yang sekedar suka maido (asal mencela), dan nyinyir. Dalam zaman modern, justru kecanggihan rekayasa Teknologi Informasi dan Komunikasi, yang sesungguhnya rawan dan rapuh menghasilkan tuduhan-tuduhan “suka maido” bersasar kelonggaran ikatan dan kaitan antara kata-kata dengan tindakan atau perbuatan.

Majalah Tempo tidak takut melawan bahasa kosong dari “Dinasti dan Oligarki Politik” yang merupakan 18 dosa yang telah diciptakan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo selama sepuluh tahun berkuasa (2014-2024). Mengapa? Sebab, jika ditelusuri dengan jeli, awal mula dari merebaknya isu mengenai hal itu justru bersumber pada desas-desus atas ide perpanjangan masa jabatan Presiden RI di awal tahun 2021. Namun, isu itu justru menyurut saat Pemilu 2024 semakin tampak di depan mata. Dengan kata lain, isu tersebut hanya menjadi pengalih dari berbagai trik dan intrik dalam membangun dinasti politik, seperti dengan mencalonkan anak, menantu, sepupu, dan keponakan dari keluarga Presiden RI untuk menjadi pemimpin di beberapa kursi kekuasaan, entah sebagai walikota, hakim, pengurus BUMN, atau ketua umum parpol. Itulah mengapa masalah “Dinasti dan Oligarki Politik” mendapat perhatian yang serius dan butuh untuk ditangani dengan tepat, sebagaimana dikerjakan oleh para jurnalis muda dari majalah ternama di Indonesia saat ini.

Atau, gagasan “Pinokio Jawa” memang enak dibaca dan perlu?!

Kalau saja berpijak pada kata-kata Bung Karno tentang “Penyambung Lidah Rakyat”, apa yang dinyatakan dalam kata-kata “minta maaf” di atas ternyata hanya terdengar klise belaka. Sebab pada kenyataannya, seturut kata-kata dari salah satu pembaca majalah yang secara khusus menerbitkan edisi 10 Tahun Jokowi, “Bagaimana bisa selama sepuluh tahun Indonesia dipimpin seseorang yang dikira pahlawan rakyat kecil, tapi ternyata bisa berbuat banyak hal yang melampaui batas?” Dengan pertanyaan ini, jelas bahwa ada yang merasa selama sepuluh tahun ini suara dan kepentingan mereka, rakyat tidak pernah disambungkan alias didengarkan. Dengan demikian rakyat menjadi “orang-orang langka” sebagai bagian dari yang memang sudah dibuang dari pikiran, khususnya di lembaga-lembaga negara yang selama ini selalu bersedia “mengemban amanat rakyat”, misal melalui MPR dan DPR.

Dalam konteks ini, menarik bahwa kata-kata “pahlawan rakyat kecil” yang dikira memang nyata dan ada dalam Majelis atau Dewan Perwakilan Rakyat juga seringkali ikut-ikutan berbahasa kosong. Merekalah yang selalu hadir saat membutuhkan orang-orang yang mampu menyuarakan kepentingannya, namun tidak mudah lagi untuk ditemukan manakala suara dari orang-orang yang berharap kepentingannya disuarakan hadir. Inikah halusinasi atau ilusi yang menjadi bahasa kosong dari kata-kata pahlawan yang jauh panggang dari kata-kata pejuang dan/atau pemoeda revolusioner, bahkan anarki?